一线城市知名的地铁里,二线城市的公交中,虎扑步行街上,B 站鬼畜抖音短视频里,甚至热剧《延禧攻略》中,植发广告或加强曝光,或悄然上线。

与此同时,经过二十年发展的植发行业,在这两年迎来最大的两笔投资,雍禾植发、碧莲盛先后获得 3 亿元、5 亿元投资,诸如新生等新植发连锁品牌、植发门诊也雨后春笋般涌现。

当赛道头部公司已进入数亿元营收体量,并被 PE 控股,当赛道上新玩家不断涌现,逐步起量,怎样才能做好这门"新生意"呢?

一、"秃如其来"的年轻人让植发开始受关注

"自雍禾植发、碧莲盛获得投资后,有不少资本来找过我们,问我们要不要新开店"。中德毛发移植整形医院的创始人徐霞这样告诉 36 氪。在此之前,她已在国内从事植发行业超 20 年,运营中德医院超过 10 年。

中德毛发移植整形医院并不是个例。36 氪从业内了解到,自从年初碧莲盛接受投资开始,陆续有十几家大中型的 PE 资本入场,对包括科发源、瑞丽诗、新生、中德在内的几家比较知名的植发机构进行尽调。

资本的关注并不让人意外。根据 36 氪从业内几家公司获得的信息,包括碧莲盛、雍禾植发在内的多家公司,近几年基本均实现翻倍增长,并对接下来的发展及增长保持乐观。

今年 5 月,雍禾植发创始人张玉对外表示,过去 5 年公司营收以每年翻一番的速度增长,2013 年营收约 3000 万人民币,2014 年营收约 6000 万人民币,2015 年营收约 1.2 亿人民币,2016 年营收约 2.4 亿人民币,2017 年营收预计超 5 亿人民币,今年预计接近 10 亿元。根据 36 氪从业内获得的信息,碧莲盛的数据基本与之接近。而近期来自新氧的数据显示,今年双 11 期间,仅全国正规医院便售出了 13300 个植发项目。

正是"秃如其来"的年轻人,让植发变成了一门受关注的生意。

世界卫生组织的数据显示,中国每 6 个中国人中就有一人脱发,约有 2 亿人群受脱发问题困扰。中国的脱发人群,越来越呈现年轻化,80 后、90 后人群脱发比例已超过 35%。与 70 后及 70 前人群相比,80 后、90 后年轻人关注颜值,植发的意愿增强,且不在羞于提及植发。比如小有名气的自媒体人胡辛束就曾在公众账号发表了自己植发经历的文章。

可支配收入的增加提升了年轻人付费的意愿,分期付款、医美消费金融的普及进一步降低了用户决策的门槛。一般来说,植发手术的客单价在万元以上,收入提升会带来消费升级的可能。国家统计局数据显示,2017 年全国居民人均可支配收入 25974 元,实际增长 7.3%。当前,医院普遍提供分期付款服务,甚至是免息分期付款。同时,诸如以米么金服为代表的医美消费金融平台,也为年轻人提供了更多支付渠道。

女性用户快速增加,发际线修饰、植眉、艺术胡须等新植发项目,则为行业提供了新增量市场。以往植发人群以 25-28 岁求职、求偶期的男性为主。但近年来女性用户的比列大幅增加。张玉介绍,10 年前雍禾植发服务的客群超过 95%为男性,而目前这一数字则为 70%左右。雍禾植发的 CMO 郑玮告诉 36 氪,目前雍禾植发的女性用户占比已经接近 40%。

新"植发"项目也在吸引年轻人。熙朵医疗美容机构联合创始人李美瑛此前在接受采访时也提及,在其营收中男性大面积秃发治疗占 70%,包括植眉、发际线、头发加密、艺术胡须、艺术鬓角等在内的艺术植发约占 30%,艺术植发占比在逐年增加。

正是在这些利好因素的刺激下,中国的植发行业在近年来快速发展。数据显示,2017 年,中国植发行业市场规模达到 97 亿元左右,未来几年植发及相关产业的潜在市场空间或达 500-1000 亿。事实上,如果参考欧美发达国家 42%左右的脱发率,面向中国 13 亿人口,这一市场的前景可能要更为乐观些。

二、拆解植发行业的成本秘密

已经发展二十年的植发行业,进入市场快速增长的红利期。在行业迎来历史上最大两笔投资后,新植发连锁品牌、植发门诊也雨后春笋般涌现。这会是个好生意么?

拆解这条赛道前,我们先来定位下赛道上的玩家,并拆解下这桩生意的成本结构。

经过二十多年的发展,目前赛道已经逐渐聚集几类玩家:一是公立医院的植发科室;二是以碧莲盛、雍禾植发、科发源、新生等为代表的全国民营连锁植发机构;三是以伊美尔、熙朵等为代表的民营医美整容机构植发科室;四是以恒博等为代表的民营非连锁机构。当前资本关注度较高的是后三类玩家。

36 氪从行业获得的信息显示,目前市面上植发手术多是按照种植多少毛囊单位来计费,一般无痕植发(FUE)手术价格是 8~12 元 / 单位,加密手术会稍贵,实际每单手术成交价格多在 2.5 万元左右,个别经济发达的地区可以达到 3 万元以上,另有企业开始提供高端产品,客单价会高数倍左右。相比于多年之前,李亚鹏植发花费 60 万元,因为竞争激烈,当下的植发手术价格已经相对亲民。

看似高客单价的植发行业,不同玩家的利润率水平也略有差异。好头发创始人老徐认为,公立医院的植发科室利润率最高,大概在 60%~70;私人医院其次,能有 35%~40%的利润;而大型连锁医院,利润率仅有 20%左右。巨大的差异主要是受店面数量和营销成本的影响。

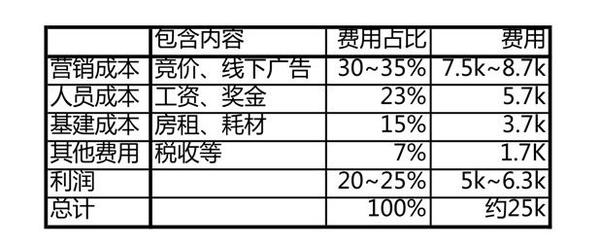

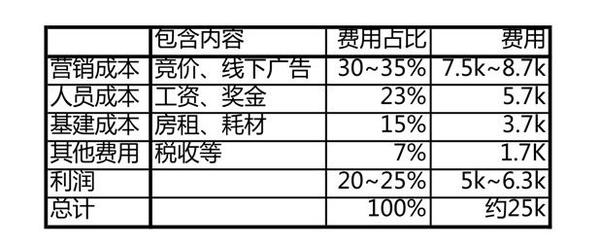

图片来自好头发创始人老徐

图片来自好头发创始人老徐对于这些玩家来说,医护人员的人力成本与营销费用是最为重要的两项成本支出。老徐曾做过一个测算,一个 500 人左右、15 家以上分院、植发费用平均客单价 2.5 万元的大型连锁机构为例,其营销成本占比约在 30-35%左右,人力成本约在 23%左右。

扩大手术量必须建立在医生数量增加的基础上,医生供给能力至关重要,而医生供给不足是限制公司快速发展的原因之一。

一般来说,一场植发手术收入往往需要多名医护人员协作数小时完成。截止目前,国内并没有专门的医学院开设毛发移植专业,医生多来自于其他专业和方向。徐霞认为,"毛发移植医生需要美容整形外科和显微外科的经验,目前为止,从事毛发移植的大概有几千人,有能力做手术的 1/10 都不到。"

目前行业多以自己培养为主,一般需要至少半年到一年左右的。碧莲盛 CEO 刘争告诉 36 氪,碧莲盛重点拓展吸纳有多年经验的医生,这种情况下一般通过半年到 9 个月时间培训医护团队,高于行业平均水平(约三个月)。李美瑛表示,培养一个主刀医生一般最快也需要一年时间。

在美国,不少植发诊所曾使用植发机器人辅助医生,但这很可能并不能解决中国植发业的人力问题。郑玮曾研究过包括 Restoration Robotics 在内的植发机器人,但认为其很难适应中国国情。一方面,使用机器的费用大概 5 美元 / 根头发,每次使用费用多在 5 万元以上,这意味着要高于国内手工植发费用,很难被客户接受;另一方面,当前植发用户对于美观的要求提升,而机器很难满足这样的需求。

这意味着,对植发行业而言,人力成本在短期内很难快速降低,也很可能是制约其扩张的重要因素。

营销成本则是植发行业的另一主要开支。目前市面上暂无公开的植发行业财务数据。参考今年提交招股书的艺星整形的数据,这一比例可能并不低。2017 年艺星医美销售费用为 3.05 亿元,占同期毛利润比例高达 55%,2015 年、2016 年,艺星医美销售费用占毛利润的比例均超过 60%。

竞价广告是当前最主要的营销手段之一。艾瑞咨询此前的报告显示,目前植发行业营销手段单一 ,约 70%的营销费用投入到了竞价广告中。老徐测算,百度竞价广告一次点击收费 100 块钱左右,约 40-50 次的点击才能换来一次进院。有业内玩笑称,每一个植发者付的每一笔钱中有 1/4 贡献给了百度广告。

此外,一个明显可以感知的现象时,在北京这样的一线城市主要的的地铁线路,几乎都可以见到雍禾植发、科发源、新生的广告投放。

新的变化也在潜移默化的呈现,内容营销的重要性也开始提升。当前消费者日益理性,在看到广告后往往会搜集资料辅助决策,因此诸如知乎等开始成为新的营销渠道和手段。目前知乎的"植发"话题下,已有超过 1280 个问题,精华内容也超过 300 条,其中部分内容来自植发行业利益相关方。与此同时,百度的投放也在相应减少。以雍禾植发为例,2017 年为例,其在百度平台投放的广告费用比例下降至 30%左右。

当下植发行业的市场初步教育已经完成,但随着品牌之间的竞争变激烈,营销的费用并不会因此减少。多名业内人士也向 36 氪证实了这一判断。

如果说当行业最为重要的两项成本都难以在短期内降低,这会是个好生意么?谁又能做好这门生意呢?

三、植发行业的模式分析

高人力投入、高营销投入,意味着植发行业非常适合连锁化经营,以此来摊薄营销投入,并通过医护人员的调度应对服务量的峰谷变化,这基本已经成为行业共识。这也某种程度上解释了,植发行业最大的两笔投资都流向了植发连锁。

事实上,植发项目相对标准化且难度较低,植发行业适用连锁模式。一方面,与其他医美甚至医疗项目相比,植发项目相对简单易操作,具有较高的可复制性,同时客群以男性用户为主,价格也更容易标准化、透明化;另一方面,与其他医疗手术相比,植发手术难度相对低,风险事故率低,客单价相对较高,且用户群具有就近消费的倾向。此外,在连锁经营中,因为设备采购优势、品牌效应及后台资源共享、广告费用均摊等原因,都会对业务有一定的促进作用。

在美国,包括美国最大的植发连锁企业 Bosley 也证明了连锁模式的可行性。根据公开信息,Bosley 目前已有 73 家门店,在过去 40 多年,完成了超过 25 万例植发手术,年营收在 1-5 亿美元。

当前,国内碧莲盛、雍禾植发两家获得过亿元大额融资的公司,普遍被认为是这一赛道的第一梯队。根据公开信息,当前碧莲盛已在国内主要城市建立了 23 家直营分院,近期有 9 个城市待开店;雍禾植发目前已有 30 家旗舰店。

此外,业内相对知名的科发源目前已在 20 城开设分院,新生植发则在 30 多个城市成立新生毛发种植基地。相对体量较小的机构,如熙朵植发目前已开 8 家店,另有 7 家筹备中。

对于连锁行业而言,选址与管理至关重要。具体到选址标准,各家均未公开。但可以确认的是,目前几家公司内部很可能都已经建立了一套自己的评估标准。考虑到植发的客单价多在 1-3 万元以上,因此目前店面仍集中在一二线城市及一些收入及消费水平较高的城市。

单店盈利易,扩张后持续盈利不易。一般来说,连锁的财务模型往往是衰减的。后续扩张的店面运营数据和财务模型往往低于前期。考虑到具体的店面投入、用户决策习惯,短期内城市的选择更为关键,城市内的选址并不会对商业竞争带来太大影响。

考虑到行业属性及成本构成,植发连锁行业被认为会更接近口腔诊所连锁行业。而当前包括拜博、华美牙科、正夫控股、可恩口腔等在内的中大型连锁口腔机构,都在扩张后连续亏损。植发行业的情况可能也并不足够乐观。

老徐认为,以连锁医院举例,虽有 20%的利润,但前期可能根本挣不到什么钱,这是因为每开一家植发医院的花费在 800 万元左右,若 1 年完成万台手术,毛利率在 20%左右,盈利可能在 5000 万左右,但如果当年开 6 家店,可能要投入 4800 万元,加上其他支出,很可能并不赚钱。

自建投入大,爬坡期长、速度慢,收购、共建等是否会是好的方式?徐霞也曾考虑过加盟的共建模式,但作为医疗手术,如何保证手术的质量、确保机构的口碑就很关键。郑玮认为未来很可能并不排除收购的可能,收购很可能发生在雍禾植发没有覆盖的地区。

选址之外,低成本获客的能力也是这门生意的关键。

华盖医疗基金高级投资副总裁邢硕博在分享投资碧莲盛的投资逻辑时曾提到,"中国的网民是全世界最多的,碧莲盛是植发行业内最早实现互联网获客渠道全覆盖的企业。其 CEO 刘争曾先后在戴尔、金山负责市场工作,有着丰富的互联网经验,移动互联网爆发初期,将碧莲盛的市场营销以线上线下相结合的方式开展。"

老徐则认为,当下网络营销的成本基本是每年逐步上升的趋势,而当网络推广的红利期一过,原本靠百度竞价的医院会渐渐丧失竞争力,只有超大型植发机构才有资本继续玩下去。

四、这是一个值得投资的赛道么?

那么问题来了,对于"既要买对又不能买贵"的投资人而言,这是一个值得投资的赛道么?什么样的玩家才值得投?

思考这个问题之前,我们可能先回答另一个问题——赛道的天花板在哪里?

当下第一梯队的玩家年营收或均未实际达到 10 亿元,赛道的规模被认为是在百亿元规模量级。但植发产业链有望做到千亿规模也被普遍接受。

邢硕博认为,植发行业并不是一个看似传统的行业,据华盖医疗团队预测,未来植发及相关产业链有望发展成为一个千亿市场;从目前碧莲盛的收入、利润增长也能得到印证,从 2012 年至今,碧莲盛保持着每年 50%以上的收入、利润复合增长率。

但行业"光鲜"的背后是对赛道天花板的质疑。虽然赛道上两家公司分别获得了 3 亿元、5 亿元融资,但估值都不高,均被控股,这意味着赛道上最头部的玩家估值也未超过 10 亿元人民币。作为对标公司,Bosley 有 73 家门店,做了 40 年,年营收也仅在 1-5 亿美元左右。

拆解这门生意的成本结构,占比最大的人力、营销费用短期内都难以大幅下降,成本优化的空间有限。看起来这并不是一个"好生意"。此外,包括《美业观察》在内都曾质疑,植发机构近年来的大举扩张,消耗的是过去几十年来的市场存量,但五年乃至更多年后存量很可能开发殆尽。

与其他赛道不同,植发赛道几乎很少对标美国。刘争认为,美国的植发技术和组成效能不如中国。这也使得中国很可能发展出优于 Bosley 的植发连锁集团。

与此同时,赛道上的玩家也在拓展边界,几乎都已经或者计划围绕头发做全产业链,增加如养发、护法、假发、药品等业务。碧莲盛今年在接受 36 氪采访时曾提及这样的规划。雍禾植发则于 2017 年收购史云逊健发,增加头皮护理相关业务。目前来看,这很可能是未来赛道玩家未来的想象空间所在。

考虑到当前的行业格局,什么样的公司值得投?

因为监管政策不健全,当下的植发行业依然鱼龙混杂、乱象丛生。几乎每一家植发医院,包括我们在文章中提到的以及我们未提到的公司,在网上都有与之相关的"负面新闻"。或存在植发失败案例,或创始人被质疑学历造假,或虚假宣传夸大效果,或故弄玄虚提供"伪科学的产品",或乱定价乱收费。但这并不能代表行业的全部和未来。事实上,这个行业也越来越透明化、正规化。

从商业竞争上看,当下植发行业的梯队基本已经初步形成,碧莲盛与雍禾植发被认为是第一梯队,科发源一般被归属到第二梯队玩家,此外近年来还有包括新生在内的诸多新入局者。

那这条赛道应该投"大公司"还是投"新公司"?尽管已经有 20 年的发展史,但植发行业历史上也几乎仅进行了两笔投融资交易:中信 3 亿元控股雍禾植发、华盖 5 亿元控股碧莲盛。可以说,两家 PE 选择了"大公司"。

与此同时,今年接受尽调的知名植发机构,目前似乎并没有和资本没有达成投融资的意向。一名业内资深人士瞭望(化名)告诉 36 氪,原因主要有两方面,一是这些公司目前财务可能还不规范,有重大隐患;二是目前这些机构的利润水平和市场期望的估值不相符,如科发源目前利润可能已低于前几年,瑞丽诗利润很少,新生很可能已是负利润。

那面对"大公司","新公司"是否还有机会?

两家"大公司"在接受 36 氪采访时,对未来的竞争均相对乐观。刘争认为,当前植发市场规模或在百亿量级,各家的体量都还很小,目前市场可以容下多家公司;植发是"手术",虽然国家暂时未公布相关的资质要求,但新玩家入局还是需要获得一定的牌照,加上医生护士团队的培养,很难快速扩张;接下来随着行业竞争激烈,排位相对靠后的公司之间价格战不可避免,很可能造成一批公司难以支持下去,也会留给碧莲盛收购机遇期。

郑玮的观点与之类似。他认为新的连锁品牌依然有机会,但最终很可能是因为做了雍禾植发没有涉足的市场,最终被并购。

一名位于杭州的投资人则表达了不同的观点," 这个赛道是营销驱动,没有技术壁垒,如果有合适的团队合适的估值,我们还是会考虑的"。

但不能忽视的是,对于"大公司"和"新公司"来说,竞争都在变得激烈。

目前大多数的植发医院已经被迫进入到白热化竞争阶段。线上,百度作为入口,争夺十分激烈。线下,地铁、飞机、楼宇广告也成为行业争夺的焦点。瞭望告诉 36 氪,现在 95%以上的植发医院利润都有不同程度的下降,80%的植发医院利润规模趋近于零。

而随着赛道上玩家数量进一步增加,入局和活下去的门槛都将进一步提高。接下来的两年,行业很可能进入洗牌期,只有真正有竞争力的公司才有可能活下去。

瞭望预计,2019 年 -2020 年,将会有不少植发机构面临倒闭,或被收购,就像共享单车、团购网站一样。植发行业的中局也将成型,百亿体量的植发企业正将形成……

文 石亚琼

没有评论:

发表评论